搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 吸附与离子交换”相关记录67条 . 查询时间(1.247 秒)

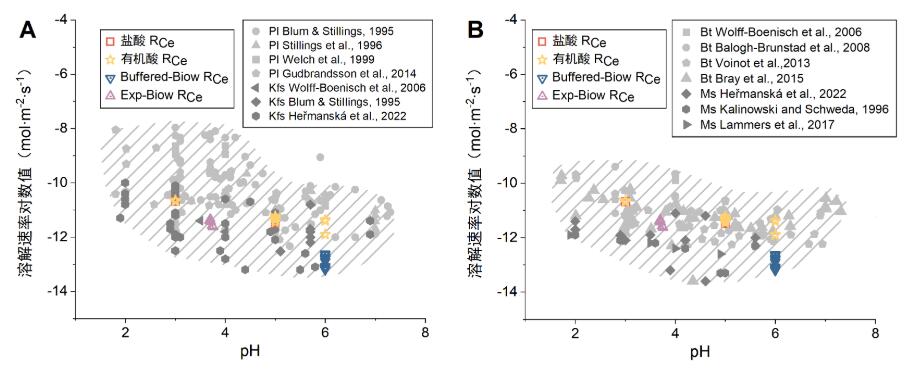

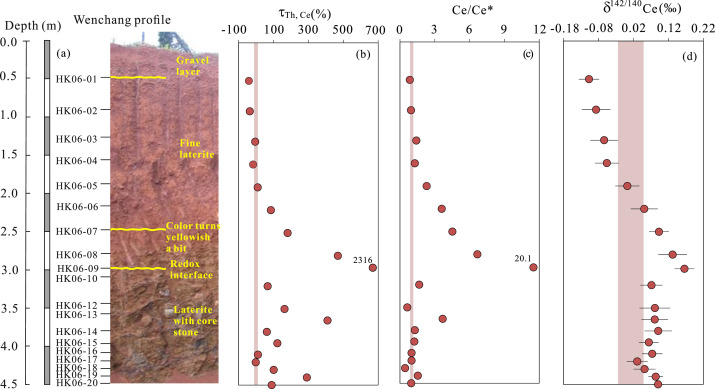

风化壳型稀土矿床(又称离子吸附型稀土矿床)是全球中重稀土资源的主要来源。在该类矿床形成过程中,原生(含)稀土矿物风化释放稀土元素是稀土最终在风化壳中以离子吸附态富集成矿的关键,但各类稀土赋存矿物的溶解行为及其对成矿的贡献尚未明晰。氟碳铈矿在成矿基岩中广泛分布,同时也是三大稀土工业矿物之一。氟碳铈矿等稀土氟碳酸盐矿物通常在半风化层便完全风化,因此认为它们的抗风化能力较弱,是成矿的重要物质来源。然而,...

中国科学院科研人员开发出可实现高效海水提铀的复合吸附材料(图)

复合 吸附材料 粒子

2024/12/9

2024年12月9日,中国科学院大连化学物理研究所研究员陈吉平团队在海水提铀研究方面取得进展。该团队利用精心设计的蜡铸造法和“相转换”过程,制备了具有大孔结构的聚偕胺肟(WMPAO)水凝胶粒子,并将WMPAO包覆进海藻酸-聚丙烯酸(A-PAA)球中,制备了A-PAA@WMPAO复合球材料。该复合球材料可用于海水中铀酰离子的富集分离。

中国科学院大连化学物理研究所开发出可实现高效海水提铀的复合吸附材料(图)

复合 吸附 材料 生态环境

2024/11/28

2024年11月28日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室生态环境评价与分析研究组(103组)陈吉平研究员团队在海水提铀研究方面取得新进展。团队利用精心设计的蜡铸造法和“相转换”过程,制备了具有大孔结构的聚偕胺肟(WMPAO)水凝胶粒子,并将其包覆进海藻酸-聚丙烯酸(A-PAA)球中,制备了A-PAA@WMPAO复合球材料,该复合球材料可用于海水中铀酰离子的富集分离。

国家自然科学基金委员会中国学者在超高比表面甲烷吸附材料创制方面取得进展(图)

吸附 材料 有机

2024/11/28

在国家自然科学基金项目(批准号:22225503、22125102、U21A20285)等资助下,武汉大学汪成教授和北京大学孙俊良教授合作,在超高比表面甲烷吸附材料领域取得进展,相关成果以“超高比表面积共价有机框架甲烷吸附(Ultrahigh-surface-area covalent organic frameworks for methane adsorption)”为题,于2024年11月8...

我国挥发性有机物(VOCs)减排控制面临着严峻的挑战,吸附回收是应用最为广泛的控制技术之一,在双碳战略背景下其优势前景更加凸显。然而由于VOCs吸附过程复杂影响因素多,导致目前尚未形成吸附剂选型依据,迫切需要展开VOCs吸附材料孔结构-吸附量精确关系的研究。

2024年11月25日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室表面反应动力学研究组(1114 组)周传耀研究员应邀和南方科技大学郭庆助理教授等发表了TiO2单晶表面吸附结构与光催化反应活性关联的综述文章,系统总结了利用表面科学技术研究模型催化剂 TiO₂(110)表面ROH (R=H, CH3)光催化反应微观机制的成果,深入揭示了这些体系中吸附结构与反应活性关联的根源,展望了利用...

国家自然科学基金委员会中国学者在吸附式空气取水领域取得进展(图)

吸附 空气 纳米 纤维

2024/11/22

在国家自然科学基金项目(批准号:52376203、52006145、51521004)等资助下,上海理工大学王佳韵副教授、王世革教授和上海交通大学王如竹教授合作,在温敏纳米纤维空气取水研究领域取得进展。这一成果在以“受空气凤梨启发的超高效温敏吸湿纳米纤维用于太阳能空气取水(Tillandsia-inspired Ultra-efficient Thermo-responsive Hygroscop...

青岛能源所开发出海藻酸钠-DNA新型超高选择性海水提铀材料(图)

能源 吸附 分离 过程

2024/7/22

目前,陆地铀储量有限,而海洋存在丰富的铀。因此,从海水中提取可以作为铀的另一种来源,以确保核能满足工业发展的需求。有研究发现,吸附是从海水中提取铀的有效方法,但由于海水中铀的浓度低且海水成分复杂,尤其受到钒离子的严重干扰,选择性和高效吸附铀具有挑战性。因此,设计和合成用于从海水中高效吸附铀的材料至关重要。

中国科学院青岛能源所开发SA-DNA新型超高选择性海水提铀材料(图)

材料 核能应用 吸附

2024/7/17

为了满足日益增长的全球能源需求,核能应用在全球范围内迅速发展。铀作为核燃料,其需求量正逐年上升。目前陆地铀的储量有限,按照当前的消费速度,在未来100年内将会耗尽。而海洋中存在丰富的铀,大约有45亿吨,是陆地含铀矿石的1000倍。因此,从海水中提取可以作为铀的另一种来源,以确保核能满足长期工业发展的需求。经过长期研究,人们认为吸附是从海水中提取铀的有效方法,但是由于海水中铀的浓度低(≈3.3 pp...

中国科大在丙烷脱氢制丙烯领域取得新进展(图)

分子 铂铟合金 吸附

2024/6/10

2024年6月5日,中国科学技术大学曾杰教授团队在丙烷脱氢制丙烯领域取得重要研究进展。研究人员发现催化剂活性位点与分子筛孔道之间亲密度对丙烷脱氢反应稳定性的影响,并结合铟组分稀释作用开发出超高稳定性的分子筛包覆的铂铟合金(PtIn@S-1)催化剂,为提升催化剂稳定性提供了新视角和新思路。相关成果以“Close Intimacy between PtIn Clusters and Zeolite C...

中国科大在丙烯电催化氧化制1,2-丙二醇领域取得新进展(图)

电催化 纳米 吸附

2024/4/29

2024年4月29日,中国科学技术大学曾杰教授、耿志刚教授等人在丙烯电催化氧化制1,2-丙二醇领域取得重要进展。研究人员设计出一种联吡啶锚定的银单原子催化剂,这种催化剂在反应过程中可以暴露两个面内配位空位,使得丙烯电氧化过程中的关键中间体能够以平面四方的结构稳定共吸附并加速C-O偶联过程的电子转移,进而降低C-O偶联的反应能垒,实现高效丙烯电氧化制备1,2-丙二醇。相关成果以“Bipyridine...

硅酸盐风化通过消耗大气中的二氧化碳并将可溶性阳离子输送到河流和海洋,显著影响海水的地球化学组成。海洋中溶解的锶具有均一的同位素组成,其最主要的源和汇分别是大陆风化输入和海洋碳酸盐沉淀,但同时也受其他因素如海底热液输入和铁锰氧化物清除等的影响。放射成因锶同位素组成(87Sr/86Sr)是示踪海洋锶源汇过程的最经典指标,但由于海洋碳酸盐和形成时周围边的海水具有相同的87Sr/86Sr比值,单纯依靠87...

中国科学院合肥物质科学研究院科学岛团队开发新型吸附材料实现锶的高效分离(图)

吸附材料 分离 硝酸环境

2024/3/7

2024年3月7日,中国科学院合肥物质院核能安全所科研人员开发了一种新型无机-有机杂化硅基多孔吸附材料,用于硝酸环境中锶的选择性高效分离,研究成果发表在环境科学和工程领域国际知名期刊Journal of Hazardous Materials上。

稀土元素稳定同位素是新的非传统稳定同位素体系,有望为探索天体形成、岩浆演化、稀土成矿、大陆风化和海洋循环等过程稀土循环提供新的证据。特别是Ce具有+3和+4两种价态,在氧化过程中表现出与其他稀土元素如Nd明显的差异,但在非氧化过程中Ce与Nd元素具有相似的地球化学行为。因此,理论上Ce和Nd稳定同位素的联合应用能够量化地表的氧化还原状态特别是为氧化过程提供新的证据。然而,这一假定是否实际可行有待证...

国家自然科学基金委员会中国学者在氨吸附工质对研究领域取得进展(图)

吸附 金属 有机框架

2023/12/27

在国家自然科学基金项目(资助号:51825602、52236004)等资助下,上海交通大学王丽伟教授团队在氨吸附工质对研究方面取得新进展。研究成果以“金属有机框架-氨工质对用于热能转换与储存(MOF-ammonia working pairs in thermal energy conversion and storage)”为题,于2023年8月16日在线发表在《自然•综述:材料》(...