搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 催化剂工程”相关记录838条 . 查询时间(2.073 秒)

中国科学院研究建立电催化环境下铜基催化剂结构重构模拟新方法(图)

催化 环境 结构

2025/4/21

金属铜因具有将二氧化碳还原生成多碳产物的特性,引起学界的广泛关注。但电催化二氧化碳还原反应(eCO2RR)的产物选择性、铜基催化剂稳定性及能源效率等问题是制约其工业化应用的核心瓶颈。实验结果表明,铜基催化剂的表面形貌在电催化二氧化碳还原反应条件下易发生变化,影响其催化机理和反应活性。因此,深入解析催化剂在反应条件下的微观结构和形貌变化特性,并研究其对反应性能的影响,对催化剂理性设计与优化具有重要意...

中国科学院二氧化碳电合成多碳产物研究获进展(图)

合成 催化剂 活性

2025/4/16

电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)被视为实现高质量“碳循环”的关键路径。其中,将CO2高效转化为含两个碳原子以上(C2+)的高附加值化学品具有经济价值。然而,现有Cu基催化剂面临高电流密度下传质受限导致活性下降以及催化层电解液“水淹效应”导致活性位点稳定性骤降两个难题。如何突破活性与传质之间的平衡关系成为领域的瓶颈。

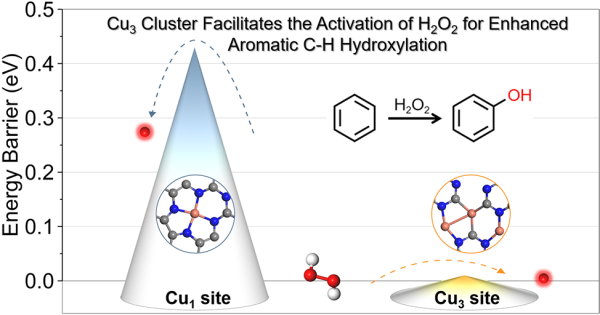

中国科学院科研人员构建出氮化碳负载铜原子簇催化剂(图)

原子 催化剂 金属

2025/4/14

中国科学院青岛生物能源与过程研究所与兰州化学物理研究所合作,基于少原子团簇催化剂精准可控的结构与金属聚集效应等优势,通过原子级活性位点的设计与多原子协同作用的调控,构建出氮化碳负载铜原子簇催化剂(Cu3/CN)。这一催化剂在苯选择氧化制苯酚反应中展现出优异的催化性能。

中国科学院研究开发出合成氨的高效氰胺金属化合物电催化剂(图)

合成 金属 催化剂

2025/4/9

金属氰胺化合物是有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型[NCN]2−作为有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度;长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这一特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质。这一特点可激发新的研究方向,并可为未来的电催化系统开发性能优越的新型催化剂。

中国科学院上海硅酸盐所开发出合成氨的高效氰胺金属化合物电催化剂(图)

合成 金属 催化剂

2025/4/3

金属氰胺化合物是一类有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型的[NCN]2−作为一种有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度,且长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这种特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质,这一特点可能会激发新的研究方向,也可以为未来的电催化系统开发性能优...

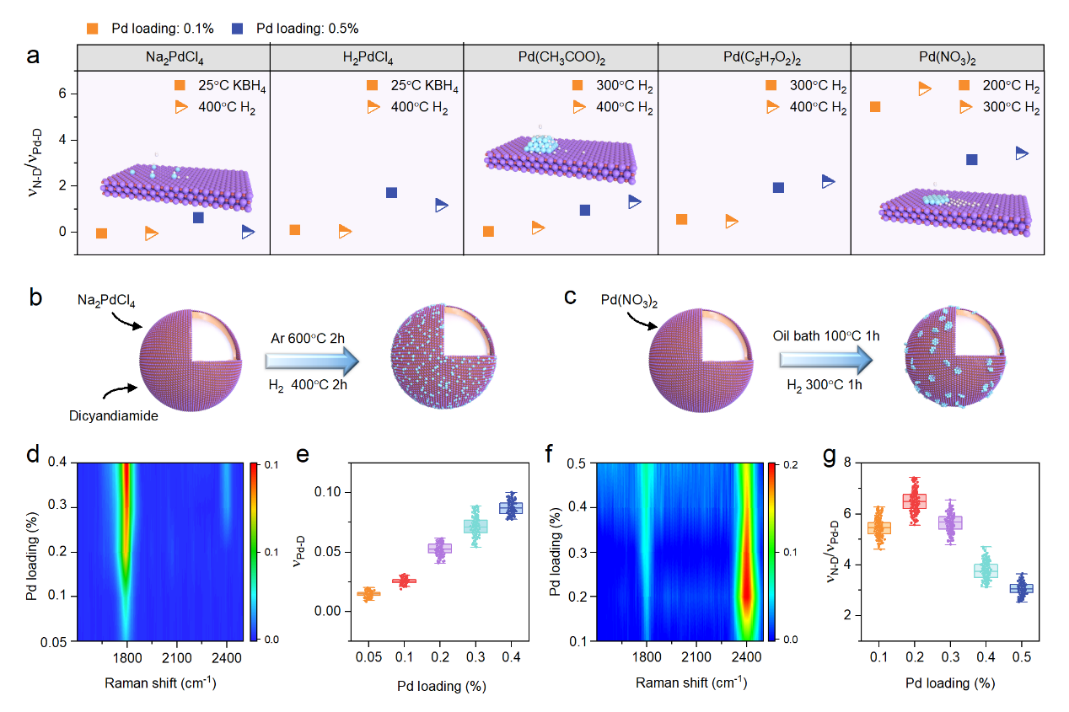

中国科学院生态环境研究中心刘睿课题组在Pd表面活性H行为研究取得重要进展(图)

刘睿 活性 行为 催化剂

2025/4/1

中国科学院生态环境研究中心刘睿课题组在活性H的生成和表面迁移行为原位追踪方面取得重要研究进展,该研究成果以“Reactive Hydrogen Species Behaviors on Pd/TiN: In situ SERS Guided Regulation for Chemoselective Hydrogenation”为题,在线发表于Angew Chem Int Edit期刊上,并被选为...

2025年3月30日,国家重点研发计划“循环经济关键技术与装备”重点专项“典型失效多金属催化剂金属回收及污染控制技术与示范”项目启动暨实施方案论证会在京顺利召开。项目由过程工程所牵头,清华大学、中石化石油化工科学研究院有限公司、贵研资源(易门)有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、中国石化催化剂有限公司、云南贵金属实验室有限公司、铁岭贵鑫环保科技股份有...

中国科学院上海高研院太阳光驱动丙烷脱氢制丙烯取得重要进展(图)

太阳 塑料 催化剂

2025/3/27

丙烯被广泛用作生产塑料、织物、洗涤剂和其他化学品的化学原料。丙烷脱氢(PDH)反应能够产生丙烯和氢气,目前已经实现工业化,以弥补丙烯日益增长的需求缺口。由于PDH反应是吸热反应,传统催化工艺中该反应需要在高温(550-750℃)下进行来克服热力学障碍。这不可避免地会导致许多不良后果,如催化剂烧结和积碳等。降低反应温度将节省大量能源,避免不必要的副反应,并防止催化剂的热失活。为了突破热力学限制并实现...

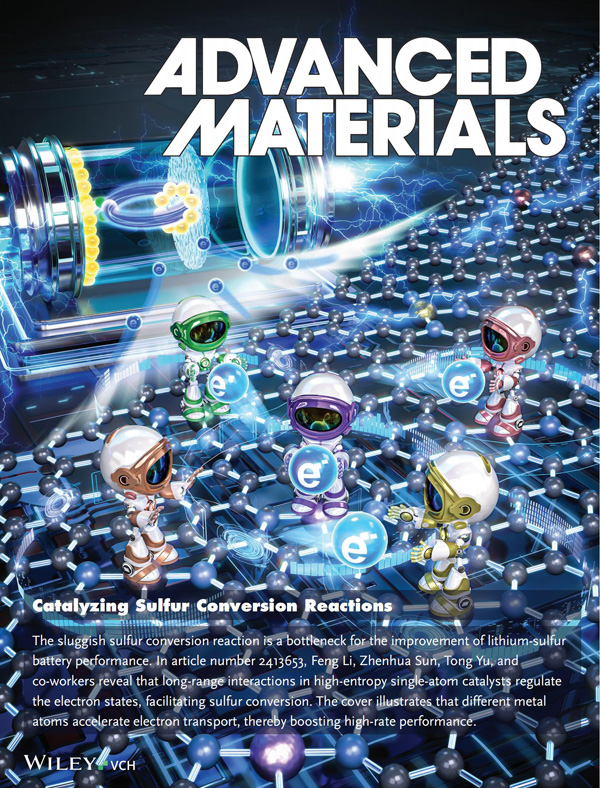

中国科学院锂硫电池用单原子催化剂研究获进展(图)

电池 原子 催化剂

2025/3/27

锂硫电池以硫转换反应为核心,具有高能量密度和成本优势,是下一代储能技术颇有潜力的候选者之一。但在实际运行过程中,硫转换反应的动力学通常较为缓慢,限制了电池的实际性能。单原子催化剂尤其是新兴的高熵单原子催化剂能够提升硫转换反应动力学,但其背后的化学机制尚未明晰,常被简单归结为协同或熵增效应。这阻碍了单原子催化剂的设计与性能优化。

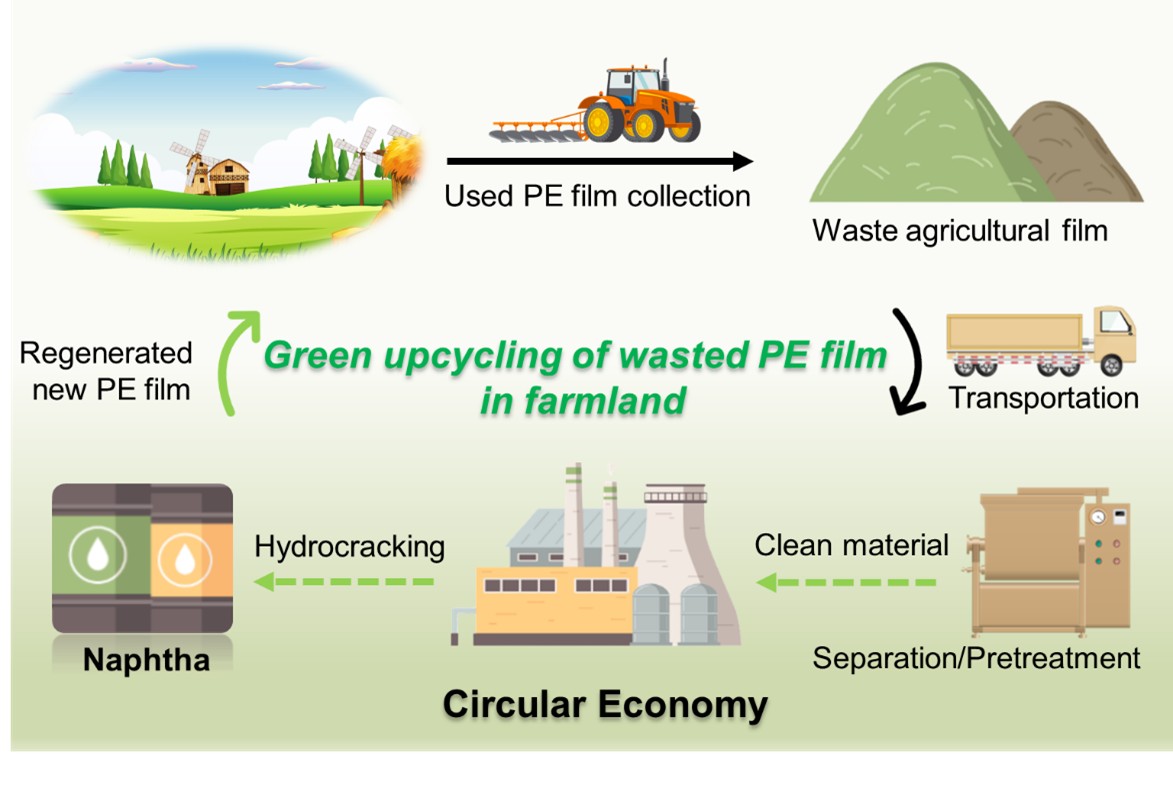

中国科学院上海高研院废塑料升级回收和循环利用研究取得新进展(图)

塑料 循环 催化剂

2025/3/25

全球废塑料的快速增长,产生了严重的环境污染和资源浪费。目前物理回收所得产品价值较低,而化学回收作为一种能够实现废塑料循环能源转化的方式,受到广泛关注。基于此,中国科学院上海高等研究院王慧研究员和罗虎高级工程师研究团队,提出了废塑料升级利用制石脑油,经蒸汽裂解生产乙烯单体,构建了废弃聚乙烯塑料的循环再生和闭环利用体系(J. Am. Chem. Soc., 2023);并在此基础上,进一步设计了非贵金...

中国科学院沈阳分院金属所锂硫电池用单原子催化剂取得新进展(图)

金属 电池 原子 催化剂

2025/3/18

锂硫电池以硫转换反应为核心,具有高能量密度和成本优势,是下一代储能技术极具潜力的候选者之一。然而在实际运行过程中,硫转换反应的动力学通常较为缓慢,限制了电池的实际性能。单原子催化剂,尤其是新兴的高熵单原子催化剂能够有效提升硫转换反应动力学,但其背后的化学机制尚未明晰,常被简单归结为协同或熵增效应。这种模糊的认识极大地阻碍了单原子催化剂的设计与性能优化。

沉浸式体验催化剂研发的“打怪升级”之路

沉浸式 催化剂 中国石化

2025/3/11

1934年,在长江边的一片荒凉滩涂上,南化公司雏形初具,茕茕孑立,形影相吊。90余载风雨历程倏忽而逝,南化公司坚持科技引领、创新发展,全力推进高质量转型升级发展,擦亮了中国化工“百年老店”的金字招牌。

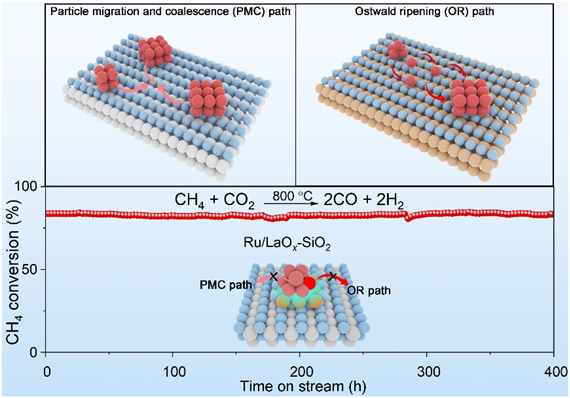

国家自然科学基金委员会中国学者在抗烧结催化剂研究方面取得进展(图)

催化剂 金属 纳米 颗粒

2025/3/11

在国家自然科学基金项目(批准号:21925204、22221003、22250007、22361162655、22302185)等资助下,中国科学技术大学曾杰教授团队通过创制“纳米岛”结构,在解决催化剂烧结失活难题方面取得进展。相关成果以“氧化物纳米岛孤立超细金属纳米颗粒作为优异的抗烧结催化剂(Ultrafine metal nanoparticles isolated on oxide nano...

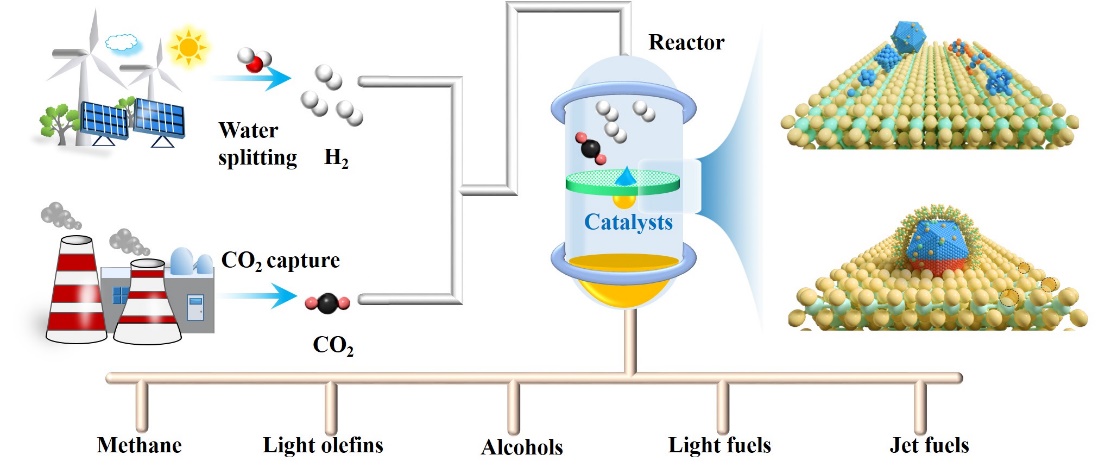

中国科学院大连化学物理研究所发表二氧化碳加氢催化剂设计的综述文章(图)

催化剂 合成 反应

2025/2/28

2025年2月28日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员与内蒙古大学刘健教授等合作,发表了调控二氧化碳(CO2)加氢产物选择性的催化剂设计综述性文章,系统总结了催化剂活性中心的化学状态、尺寸大小、晶面效应等因素对调控CO2加氢产物选择性的影响,提出CO2选择性加氢催化剂的普适性设计策略。

吉林石化国产新型钒催化剂通过试验

吉林石化 催化剂 ENB

2025/2/25

2025年2月20日,记者从吉林石化公司获悉,该公司乙丙橡胶装置C1线顺利完成国产新型钒催化剂第二次工业化试验,试验稳定运行87个小时,产品中的ENB含量达到攻关目标。新型钒J-6095牌号质量取得新突破。